在實體世界中,「蚊子館」是指是那些投入大量預算興建,卻長期閒置、無人使用、效益低落的公共設施。如今,類似現象也正在區塊鏈世界中蔓延,成為智慧合約平台上值得警惕的資源沉沒成本。

多數協議「上鏈即沉睡」

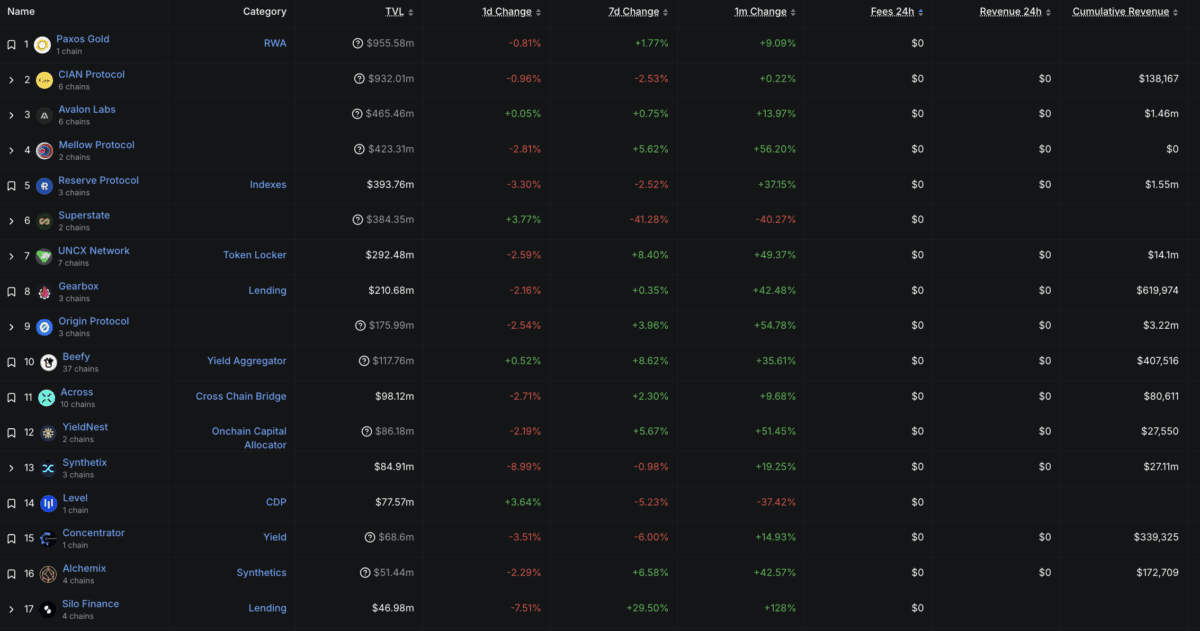

根據鏈上數據平台 DeFiLlama,全球最大智慧合約公鏈以太坊(Ethereum)目前共部署了 1,271 個去中心化協議,但在過去 30 天內,高達 88%(即 1,121 個)協議未產生任何收入。

不僅以太坊表現低迷,其競爭對手 Solana 目前部署 264 個協議,其中有約 75% 在近幾日內無任何收入紀錄,顯示整體鏈上應用的活躍度與經濟效益正在快速萎縮。儘管這些閒置協議不會直接佔用計算資源,但從技術與經濟面來看,它們對區塊鏈生態仍帶來以下四種間接負擔:

1. 永久儲存壓力

每個部署過的智慧合約(不論活躍與否)都會永久保存在區塊鏈上,造成鏈體積不斷膨脹。所有節點皆需同步並儲存這些資料,隨時間推移將持續推升運行成本與硬體門檻。

2. 安全漏洞擴大

被遺棄的合約仍可能藏有未曾修補的安全漏洞,潛在成為惡意攻擊的目標。一旦被利用,可能對整體鏈上資產與其他協議造成連鎖影響,增加系統性風險。

3. 經濟效率低落

許多項目上鏈後從未產生價值,導致大量開發人力與資本陷入「非生產狀態」。這些被閒置的資源形成了沉沒成本,不利於整體資源有效配置與生態循環。

4. 用戶體驗受損

大量無效或失敗的協議混雜在生態中,使新手難以判別哪個協議仍在運作、值得信任,降低了整體使用門檻與平台形象。

這種鏈上出現的「隱性失業」與「數位蚊子館」現象,反映出智慧合約平台目前面臨的深層結構性問題。若區塊鏈生態希望實現長期穩健成長,勢必須重新思考開發資助、協議治理與部署標準,否則這些不再產生價值的數位廢墟將不斷堆積,拖累整個網路的發展潛力。