根據彭博統計數據顯示,貝萊德比特幣與以太幣現貨 ETF 在 2025 年第二季度吸引了多家全球頂尖金融機構入場,從對沖基金、做市商到大型銀行,持倉規模遍布自營資金與代客資金,標誌著加密貨幣 ETF 已正式被納入傳統金融生態。

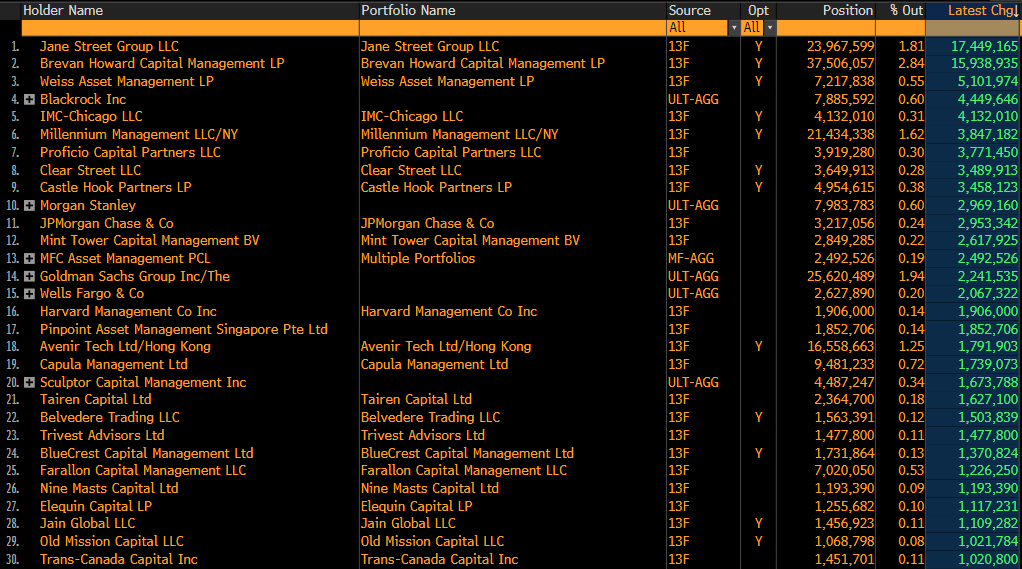

華爾街量化與宏觀基金搶進 IBIT

數據顯示,Jane Street Group 增持 1,700 萬股貝萊德比特幣現貨 ETF(IBIT),是第二季度持倉增長最多的機構。Brevan Howard Capital 亦以 1,590 萬股居於第二,凸顯頂級宏觀對沖基金對比特幣市場的積極佈局。同樣進場的還有 Millennium、IMC、Weiss、Clear Street 等量化與多策略基金,這些機構大多以自營倉位進行流動性供給或跨市場套利。

除了對沖基金以外,傳統銀行也現身名單。摩根大通、摩根士丹利、富國銀行均有不小的持倉,這類資產多半來自代客投資組合,例如退休基金、家族辦公室或高淨值客戶委託配置。這意味著比特幣 ETF 不僅吸引交易部門操作,也已進入機構財富管理產品,開始觸及更廣泛的資本來源。

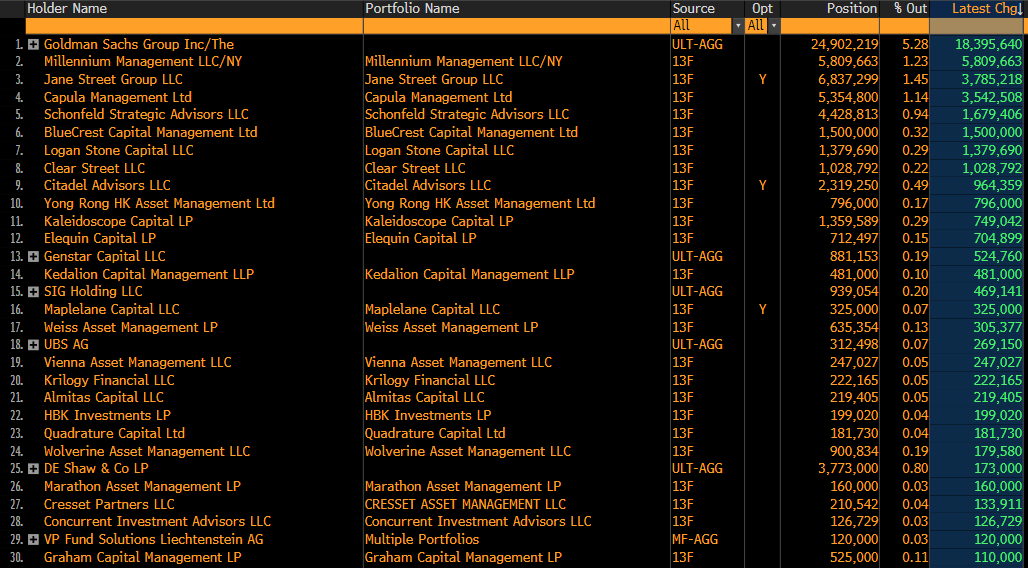

高盛大幅增持 ETHA

除了 IBIT 以外,貝萊德以太幣現貨 ETF(ETHA)也同樣吸引大量機構加倉。在所有機構中,高盛集團在第二季度的持倉增長最大,總體規模達 24,902,219 股,市值超過 18.3 億美元,占比 5.28%。緊隨其後的是多策略巨頭 Millennium Management,持有 580 萬股,市值近 5.8 億美元。量化交易商 Jane Street 亦進場 680 萬股。

ETF 部位增持如何解讀

需要注意的是,這些持倉並不完全代表機構「看多」ETH。

- 自營基金與做市商(如 Jane Street、IMC)可能僅為套利或提供流動性。

- 資產管理與銀行(如 JPM、Morgan Stanley)則偏向代客持有,實際受益人是客戶。

然而,若產品缺乏需求,這些金融巨頭也不會建立如此龐大的倉位。因此,與其解讀為「機構全面看漲」,不如說是「比特幣與以太幣已被金融市場基礎設施化」,成為資產配置的一環。