比特幣分析師、早期投資者 Willy Woo 近日提出一項能夠暫時防範潛在「量子威脅」的策略,即將你的比特幣存放在 SegWit(隔離見證)錢包中,並持有約七年,直到量子安全協議正式推出。

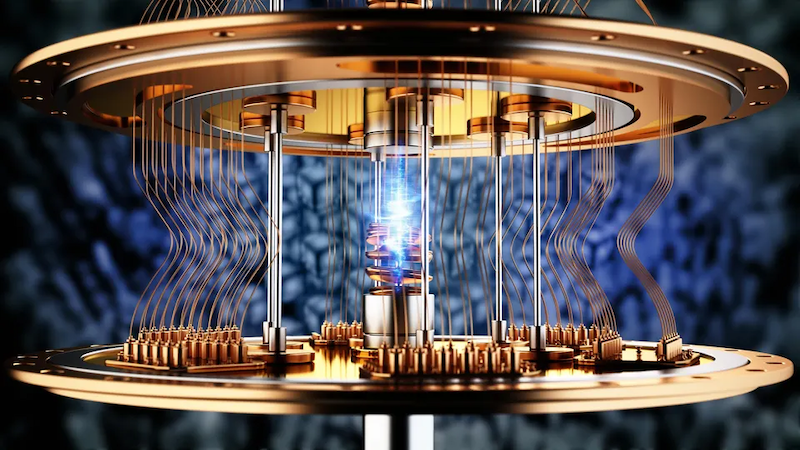

量子電腦威脅

量子電腦長期以來被視為加密貨幣產業一大威脅。這類電腦的運算能力理論上足以破解包含比特幣橢圓曲線密碼學在內的現有加密演算法,透過公鑰回推算出私鑰,進而竊取錢包中的資產。

對此,比特幣早期投資者 Willy Woo 在 X 上發文指出,有一種可行的應對方式能夠暫時預防成為量子電腦的攻擊目標,也就是將比特幣轉移到支援 SegWit 的地址,並且長期持有,不要發起任何交易,直到量子安全版本的比特幣協議問世。

SegWit 可暫時隱藏公鑰

SegWit(Segregated Witness)是比特幣於 2017 年 8 月 23 日上線的協議升級。Willy Woo 解釋道,量子電腦的可怕在於它能夠從公開的公鑰中推算出私鑰,而目前的 Taproot 地址會將公鑰嵌入地址中,使其更容易被破解。相較之下,SegWit 地址能「在錢包發起第一筆交易前隱藏公鑰」,為用戶提供額外一層防護。Willy Woo 說道:

「過去我們只需要保護私鑰(或助記詞),但在量子電腦時代,你也必須保護公鑰…舊格式地址會將公鑰隱藏在雜湊(hash)之後,因此量子電腦不容易破解。」

但 Willy Woo 也提醒,若要確保安全,持幣者必須避免在 SegWit 地址中發出交易,直到量子安全解決方案問世為止。

Willy Woo 進一步指出,ETF、企業儲備或冷錢包中的比特幣,只要托管方採取正確安全措施,即便在量子安全協議推出前,也有機會具備一定抗風險能力。他補充,目前業界的「普遍共識」是量子電腦對比特幣構成實際威脅的時間點大約在 2030 年之後,而「量子安全標準與升級方案已陸續推出」。

專家反駁:SegWit 並非真正的防護方案

不過,比特幣量化基金 Capriole Investments 創辦人 Charles Edwards 認為,Willy Woo 的建議並非根本性的「量子安全解法(quantum-safe)」。他表示:

「SegWit 不是防護模型。我們必須盡快升級比特幣網路。若真有七年時間可等,恐怕網路早就崩潰了。」

Edwards 強調,比特幣雖具備可升級性,但社群應在明年達成共識並啟動升級:

「比特幣目前是全世界最脆弱的網路之一,我們需要更快行動。」

量子威脅仍存爭議

然而,部分專家認為,量子電腦的威脅被過度誇大。他們指出,目前的技術距離能實際破解加密算法仍有數十年之遙。而在那之前,傳統金融系統與銀行資料庫可能會比比特幣更早成為目標。今年 7 月,比特幣多頭 Michael Saylor 就曾淡化量子威脅,稱這是行銷手段,藉「量子」話題炒作新代幣。

另一位比特幣倡議者 Adrian Morris 則在 2 月發文指出,量子運算「目前仍難以實用化」,受限於熱力學、記憶體容量與計算持續性等技術問題。